2020.05.22

【コロナ禍の方針について】

皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。

私たちこども環境デザイン研究所もこの新型コロナウィルスの影響をうけまして、ワークショップや講座、コトリエといった主な活動は休業の三ヶ月ですが、できることをコツコツと励んでいるこの頃です。

今回のコロナ禍を前にして教育業界も反応は様々。

オンライン化やソーシャルディスタンス徹底のスピード対応・対策のところもあれば、慎重な対応・対策を検討されているところもあります。

どちらも正解なのだろうと思いますが、

こども環境デザイン研究所の方針はどちらかというと後者です。

この機会にこどもの環境について、ゆっくりじっくり、見直したいと考えています。

早いとじっくり

どちらも大切だと思うのですが、

最近は早い>じっくりの方が重視されがちなムードがあるようにも思います。

ですが、このような状況だからこそ、こどもの育ちについて考えたいのです。

大人が助けなければ、こどもは育たないのか

まず、経済的な貧困によるサポートが迅速、不可欠なのは確かです。

そこに尽力されている方がいてこその教育環境なのだと思います。その上で考えたい

子どもは育たないのか

について。

私たちは、そうではないと考えています。

いかなる環境でも、それを糧に変える力を持っている。

そして、ネガティブな環境・体験でさえ、未来を明るくする種になる。

そう思います。

辛い状況や悶々とした葛藤があるから生まれる解決策や工夫もあり、そしてそれを生みだす力もすでに持っているのが、子どもたち(大人も)

だと考えています。

例えば、現実が思うようにいかず想像の世界に逃げるということがあるでしょう。(というよりも移動する?)

ゲームに漫画に小説に。

(ちなみに、代表の矢生の場合は、思春期になかなかのいじめ体験があり、その当時は漫画の世界が救いだったりしました。)

その時の想像世界に入り込む力たるやすごいものがあるでしょう。

そして、その経験にその人なりの方法が合わさった時、そのネガティブな体験は一気にワクワクする力に変わるように思います。

その人自身が新たな想像の物語を生み出す人になるかもしれないし、(職業でいえば作家やアーティストなどでしょうか)

その豊な想像力で誰かを思い、誰かの力になるモノ・コトを考える人になるかもしれないし、(仕事のほとんどはこれだと思います)

もっとシンプルに家族を思って家族を大切にする人になるかもしれないし、(家庭を守る主婦や主夫や)

方法は様々でしょう。

ですが、そのいかなる方法も、根っこにあるのは、自身の想像力によって、

自分を思い

誰かを思い

その思いを形にしているということなのだと思います。

そして、それによって社会を生きているのだと思います。

ですから、

この現状を安易に楽観することもなく、

ですが悲観することもなく

こうした体験をした子どもに、

想像力や感性が鋭くなっている子どもたちに

どんな方法との出会いやきっかけを作ることができるのか

これをじっくり考えて、行動していきたいと思います。

p.s.

そう考えると、実は究極の出会いというのは、

一個人で、一団体で、作れるものではなく

こどもたちから見たこの世界にいかにワクワクする出会い、

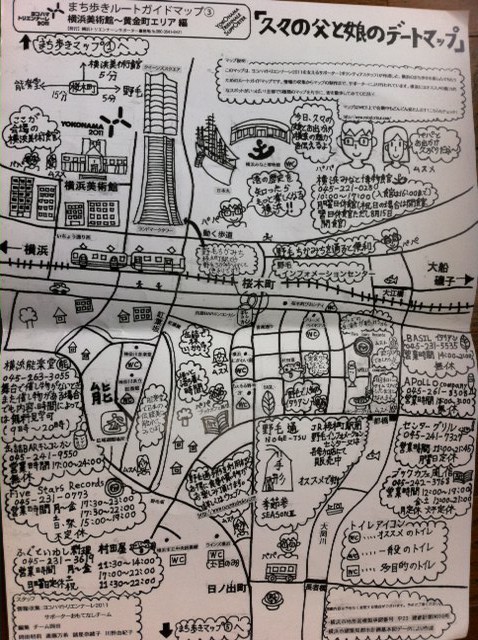

つまり暮らしや街や文化や自然・・(以上、語彙教養不足です)

が溢れているかということなのだろうと思います。

スタッフ一同、できることをコツコツとがんばりたいと思います。

アバウト

アバウト ワークショップ

ワークショップ 研修・講演

研修・講演 コトリエ

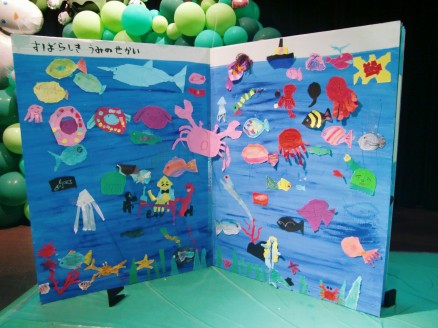

コトリエ 実践・考察

実践・考察 ニュース

ニュース お問い合わせ

お問い合わせ